Kosmische Ernährungsstudie

Ein frischer Scheit im glimmenden Feuer

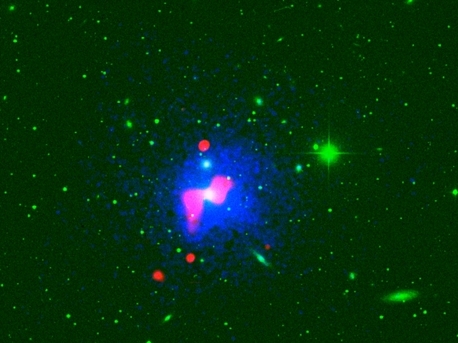

© Rupal Mittal, CXO/VLA, Uni Bonn

|

Der Galaxienhaufen NGC 507 in drei Wellenlängenbereichen. Blau zeigt die Roentgenemission des Galaxienhaufens wie der amerikanische Satellit Chandra sie sieht; Rot gibt die Radiowellen wider, deren Ursprung auf die Aktivität des zentralen Schwarzen Lochs zurückgeht und die von dem Very Large Array in New Mexico empfangen wurde; und Grün zeigt eine optische Aufnahme des Digitized Sky Surveys.

Kosmische Ernährungsstudie

Als Schwarzes Loch bezeichnen Astronomen kosmische Objekte, deren Anziehungskraft so groß ist, dass sie alles in ihrer unmittelbaren Umgebung anziehen. Nicht einmal Licht kann ihnen entrinnen. Wissenschaftler vermuten solche Objekte in den Zentren aller großen Galaxien. Schwarze Löcher gibt es in verschiedenen „Gewichtsklassen“. Supermassereiche oder „supermassive“ Schwarze Löcher können die millionen- oder sogar milliardenfache Masse unserer Sonne aufweisen.„Supermassereiche Schwarze Löcher sind nicht immer ‚aktiv’“, sagt Dr. Thomas H. Reiprich. „Tatsächlich ‚glimmen’ die meisten Schwarzen Löcher einfach vor sich hin.“ Dr. Reiprich leitet am Argelander-Institut für Astronomie in Bonn die Emmy Noether-Forschergruppe „Untersuchung der Natur der Dunklen Energie mit Galaxienhaufen“; sein Interesse gilt besonders den Schwarzen Löchern, die sich im Zentrum von Galaxienhaufen befinden, den größten Objekten im Universum. Aus der Strahlung in der näheren Umgebung eines Schwarzen Lochs können die Astronomen Rückschlüsse auf dessen „Ernährungslage“ ziehen. Die Strahlung geht auf Materie zurück, die vom Schwarzen Loch langsam aufgesaugt wird. Solches Futter erhalten die unersättlichen Himmelskörper zumeist in Form von Wasserstoff-Gas.

Gas ist für Schwarze Löcher – fast wie im richtigen Leben! – nur ausreichend abgekühlt genießbar. „Die Teilchen in heißem Gas bewegen sich zu schnell, als dass sie nahe genug an ein Schwarzes Loch heran kämen“, sagt Dr. Reiprich. Seine Mitarbeiterin Dr. Rupal Mittal, die Erstautorin der Studie, fügt hinzu: „Dazu muss das Gasgemisch erst abkühlen. Wie lange der Abkühlungsprozess dauert, ist unterschiedlich. Eine Milliarde Jahre ist für kosmische Verhältnisse schon recht kurz.“ Das Schwarze Loch im Zentrum eines Galaxienhaufens, in dem das Gas so „schnell“ abkühlt, bekommt reichlich „essbares“ Gas und ist entsprechend aktiv. Die Zentren von Galaxienhaufen, in denen der Vorgang länger dauert, sind dagegen weitaus weniger rege.

Schnell abkühlendes Gas als Brennstoff

Dass alle zentralen Schwarzen Löcher in Galaxienhaufen mit verfügbarem Gas aktiv sind, wurde bislang zwar vermutet, aber erst die aktuelle Arbeit der Bonner Forschergruppe brachte den Nachweis. „In früheren Arbeiten war auch schon ein hoher Anteil solcher Galaxienhaufen gefunden worden, aber wir konnten jetzt nachweisen, dass es nicht 70 Prozent, sondern eben alle betrifft“, resümiert Reiprich. „Alle Galaxienhaufen, die schnell abkühlendes und damit reichlich verfügbares Gas in ihrem Inneren bergen, wirken auf supermassereiche Schwarze Löcher wie ein frischer Scheit in einem vergehenden Kaminfeuer. Mit anderen Worten: Wenn die großräumige Umgebung stimmt, dann legen die Schwarzen Löcher richtig los.“Die Bonner Forscher kombinierten im Rahmen ihrer Studie die Messung von Radiowellen mit Röntgenaufnahmen von über 60 Galaxienhaufen. Dabei schauten sie dank besserer Daten genauer hin, als es bei früheren Untersuchungen möglich war. Anhand der Röntgenaufnahmen bestimmten sie, welche Galaxienhaufen Gas in ihren Zentren beherbergen, das als Nahrung für Schwarze Löcher dienen kann. Mittels der Radiodaten analysierten die Bonner Forscher die Aktivität der supermassereichen Schwarzen Löcher.

Quelle: Universität Bonn