Herschel-Teleskop

Der kalte Staub, aus dem Planeten sind

© Torsten Löhne/FSU

|

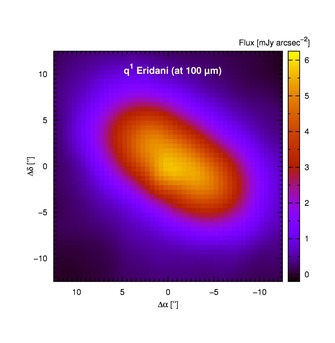

Darstellung der Wärmestrahlung des Sterns "q1Eridani" mit seiner Trümmerscheibe.

Doch das ändert sich gerade: Mit dem Teleskop „Herschel“, das die ESA im vergangenen Jahr ins All geschickt hat, lassen sich nun auch den kalten, finsteren Staubscheiben ihre Geheimnisse entlocken. Seit zehn Monaten funkt „Herschel“ Bilder und Daten zur Erde. Erste wissenschaftliche Ergebnisse haben internationale Forscherteams jetzt in einem Sonderband des Fachmagazins „Astronomy and Astrophysics“ veröffentlicht (http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2010/10/contents/contents.html). An insgesamt sechs der aktuellen Publikationen sind auch Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligt.

„,Herschel’ ist mit seinem Spiegel von dreieinhalb Metern Durchmesser das größte Teleskop, das je ins All geschossen wurde“, weiß Prof. Krivov, einer von vier Jenaer Autoren der Sonderausgabe. Doch anders als etwa das NASA-Teleskop „Hubble“ misst „Herschel“ Infrarotstrahlung. Dies hat den Vorteil, dass das neue „Auge im All“ nicht heiße, leuchtende Objekte – wie Sterne – beobachtet, sondern vielmehr kalte, wie kosmische Staubscheiben.

Die Jenaer Astrophysiker und ihre Kollegen haben anhand der ersten Messdaten von „Herschel“ u. a. sogenannte Trümmerscheiben untersucht. So werden die Überreste protoplanetarer Scheiben bezeichnet, nachdem die Planetenentstehung abgeschlossen ist. „Trümmerscheiben enthalten kein Gas mehr, sondern nur Materiebrocken“, sagt Dr. Torsten Löhne aus Krivovs Arbeitsgruppe. Auf ihrer Umlaufbahn um den zentralen Stern kommt es immer wieder zu Kollisionen, wodurch jede Menge Staub entsteht. Auch unser Sonnensystem ist von einer solchen Trümmerscheibe umgeben, dem Kuipergürtel.

Prof. Krivov und seine Jenaer Institutskollegen haben die Aufnahmen untersucht, die „Herschel“ von der Trümmerscheibe gemacht hat, die den Stern „q1Eridani“ umkreist. Dabei handelt es sich um einen etwa 57 Lichtjahre entfernten Stern im Sternbild Eridanus am südlichen Sternenhimmel. „Wir hatten dort eine Trümmerscheibe erwartet, die etwa mit unserem Kuipergürtel vergleichbar ist“, sagt Dr. Löhne, schließlich sei „q1Eridani“ unserer Sonne in Sachen Größe, Alter und Leuchtkraft sehr ähnlich. „Doch ,q1Eridani’ umgibt eine Trümmerscheibe von gigantischem Ausmaß“, nennt Prof. Krivov das überraschende Ergebnis. Im Vergleich zum Kuipergürtel ist diese etwa doppelt so groß und rund 1.000 Mal massereicher.

Wie „q1Eridani“ zu einem solch gewaltigen Staubgürtel kommt, das wollen die Astrophysiker der Uni Jena nun in weiteren Untersuchungen herausfinden. Neben seiner Trümmerscheibe macht den Stern auch ein großer jupiter-ähnlicher Gasplanet interessant, der 2003 bei „q1Eridani“ entdeckt wurde. „Wir vermuten stark, dass sich dort auch noch weitere Planeten entdecken lassen“, so Prof. Krivov. Zwei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Forschungsprojekte, eins davon zusammen mit den „Planetenjägern“ der Uni Jena um Prof. Dr. Ralph Neuhäuser, sollen dazu bereits in Kürze starten.

Quelle: Friedrich-Schiller-Universität Jena