Der Weg zum Mars

Nachgebildete Marsatmosphäre

© DLR

|

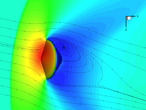

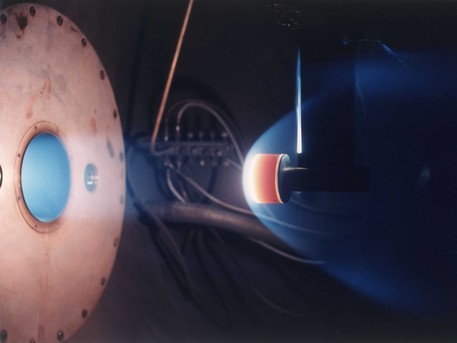

In Köln steht den Forschern ein Lichtbogenbeheizter Windkanal zur Verfügung, in denen Modelle den realen Hitzelasten ausgesetzt werden können. Durch optische und elektronische Messtechnik kann das Strömungsverhalten der heißen Gase und die punktuelle Hitzebelastung einzelner Partien des Modells untersucht werden. Die Raumkapseln treten mit ihrer stumpfen Unterseite voran in die Atmosphäre ein, was dort zu einer Art Schockwelle mit hohen Temperaturen führt, während die an der Rückseite vorbeiströmenden Gase deutlich kühler sind.

In Köln steht den Forschern ein Lichtbogenbeheizter Windkanal zur Verfügung, in dem Modelle den realen Hitzelasten ausgesetzt werden können. Diese Anlage erlaubt das Strömungsfeld des Marseintritts mit Staubpartikeln nachzubilden und das Verhalten des Hitzeschutzmaterials mit Hilfe optischer und konventioneller Messtechniken zu untersuchen. Während die Frontseite der Raumkapsel höheren thermischen Lasten ausgesetzt ist, bestimmt die relativ kühle und dünne Strömung auf der Rückseite die dynamische Flugstabilität des Fahrzeuges. Zusätzlich werden beim DLR in Göttingen Experimente zur Bestimmung des Einflusses der Gaszusammensetzung auf den Wärmefluss durchgeführt.

Die durch numerische Simulation und im Windkanal gewonnenen Daten fließen in die Entwicklung von neuartigen Hitzeschutzkonzepten sowie Materialien ein und haben Einfluss auf das aerodynamische Design der Raumfahrzeuge.

International und interdisziplinär

Neben der Strömungs- und Materialforschung beschäftigt sich das interdisziplinäre Forschungsprojekt SACOMAR (Safe and Controlled Martian Entry) auch mit dem Problem des sogenannten Blackouts, dem Abriss der Funkverbindung während der Eintrittsphase. Projektleiter Dr. Ali Gülhan zu dem Potential von SACOMAR: "Das Projekt bietet uns die Chance, durch die Kooperation von Wissenschaftlern verschiedener Fachgebiete technologische Grundlagen des Marseintritts im Detail zu untersuchen. Die Forschungsergebnisse können einen Beitrag zum ExoMars-Projekt der ESA leisten."Das von der europäischen Union finanzierte Projekt vereint die Arbeit der deutschen, russischen und italienischen Forscher mit Projektpartnern aus der Industrie. Die Partner des DLR sind: CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), Thales Alenia Space Italia, EADS Astrium GmbH, TsNIImash (Central Research Institute of Machine Building, Russland) , TsAGI (Russian Central Aerohydrodynamic Institute, Russland), IPM (Russian Institute for Problems in Mechanics, Russland), ITAM (Russian Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Russland).

Quelle: DLR