Weltraumforschung

Saturnmond Enceladus: Dem Leben im Wasser auf der Spur

|

Quelle: dlr.de

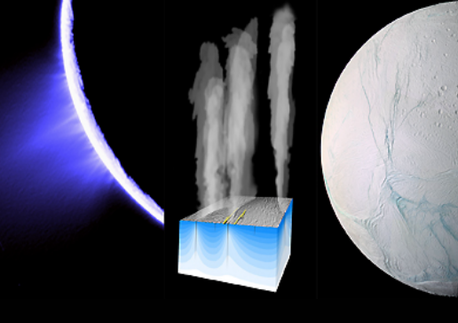

Eisvulkane auf dem Saturnmond

Der Kryovulkanismus des Saturnmondes wird - so die derzeitige Theorie - von flüssigem Wasser gespeist, das tief unter der Eisoberfläche in großen Reservoiren, womöglich sogar in einem riesigen Flüssigsalzwasserozean, vorhanden ist. Das Wasser steigt durch Spalten und Risse im Eis bis zur Oberfläche auf, wo es explosionsartig verdampft und sofort gefriert. Die so entstehenden Eisfontänen können einige hundert Kilometer hoch schießen, bevor sich die Eispartikel langsam wieder auf die Mondoberfläche niederschlagen. Mikroorganismen, die sich unter dem Eispanzer des Enceladus in dem vermuteten Salzwasserozean entwickelt haben könnten und von dem durch die Eisspalten aufsteigenden Wasser mitgerissen werden, würden dies nicht überstehen: sie würden an der Oberfläche zerplatzen, übrig blieben allein solche durch die Raumsonde Cassini nachgewiesenen organischen Verbindungen.

Eissonde schmilzt sich durch den Eispanzer

Die Forscher des Verbundprojektes wollen daher das aufsteigende Wasser analysieren, so lange es noch flüssig ist. Dazu haben deutsche Ingenieure den ersten Ansatz für eine technische Lösung bereits parat: von einer Basisstation auf der Oberfläche des Enceladus soll sich eine Eisbohrsonde in etwa 100 bis 200 Meter Tiefe unter dem Eispanzer bis zu einer wasserführenden Spalte ins Eis schmelzen. Aus dieser soll dann direkt eine Flüssigwasserprobe entnommen und vor Ort auf das Vorhandensein von Mikroorganismen untersucht werden. Der Enceladus Explorer, bestehend aus einer Basisstation zur Energieversorgung und der Eisbohrsonde IceMole (englisch Eis-Maulwurf), landet dazu in sicherer Entfernung von einer aktiven Spalte. Der IceMole wird über ein Kabel mit Energie von der Station versorgt. Über dieses Verbindungskabel erfolgt auch die Kommunikation zwischen beiden Einheiten. Der IceMole schmilzt und bohrt sich in eine Tiefe von etwa 100 Metern in das Eis bis zu einer wasserführenden Spalte vor, wobei er im Gegensatz zu bisherigen Einschmelzsonden auch in beliebige Richtungen gesteuert werden kann.

Navigation mit Hindernissen

Doch wie findet die Sonde ihren Weg durch das Eis zur Spalte? Dafür wird ein ausgeklügeltes Navigationssystem benötigt. Allerdings ist dieses Unterfangen schwierig: Auf dem Enceladus existiert weder ein globales Navigationssatellitensystem noch sonstige von der Erde gewohnte externe Bezugspunkte, wie zum Beispiel ein ausgeprägtes und stabiles Magnetfeld oder die Gestirne. Trotzdem soll die Sonde auf dem Weg zum Wasser fortlaufend ihre Lage und Position bestimmen, den Abstand zum Ziel messen, einen optimalen Weg errechnen, dabei Reichweite und Energieaufwand mit in die Rechnung einbeziehen, diese Daten zur Oberflächenstation senden und außerdem noch Hindernissen im Eis, wie zum Beispiel Hohlräumen und eingeschlossenem Meteoritengestein, ausweichen. An dieser komplexen Navigationslösung arbeiten im Vorhaben EnEx nun Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr München, der TU Braunschweig, der FH Aachen, der RWTH Aachen, der BU Wuppertal und der Universität Bremen. Unter Federführung des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik der FH Aachen wird der IceMole gebaut und die Navigationsnutzlast eingesetzt. An der Universität der Bundeswehr München wird zudem ein Szenario für den späteren Einsatz auf Enceladus entwickelt.

Eis-Maulwurf im Gletschertest

Doch bevor sich der "Eis-Maulwurf" in das Eis des Saturnmondes bohren darf, wird er unter möglichst realistischen Bedingungen hier auf der Erde getestet. Durch das Eis des Morteratsch-Gletschers im schweizerischen Kanton Graubünden hat sich der IceMole schon erfolgreich geschmolzen. In der Antarktis soll er nun in Kooperation mit einem internationalen Forschungsteam weitestgehend selbständig zu einer Eisspalte navigieren, um dort erstmalig in der Wissenschaftsgeschichte kontaminationsfrei eine Wasserprobe aus einem unter dem Gletscher liegenden See zu entnehmen.

Quelle: dlr.de