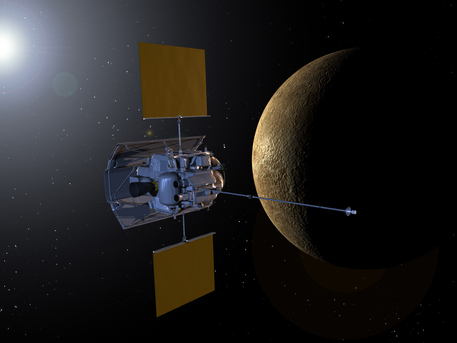

Merkur

Erste Daten aus der Merkur-Umlaufbahn

© Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

|

In der Nacht zum 18. März 2011 ist zum ersten Mal eine Raumsonde in die Umlaufbahn des Merkur eingeschwenkt: Das Raumfahrzeug "Messenger" der amerikanischen Weltraumbehörde NASA umkreist seit 1.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Planeten. Mit an Bord sind wissenschaftliche Instrumente, die den Merkur kartografieren und seinen Aufbau und die Bestandteile seiner Oberfläche analysieren sollen.

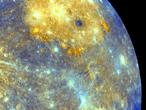

Sieben Instrumente und ein Radiowellen-Experiment sollen den Forschern Antworten auf ihre Fragen geben und den Planeten mit einem Netz aus verschiedensten Messungen überziehen. So soll das Spektrometer für ultraviolettes, sichtbares und infrarotes Licht (MASCS, Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer) dem DLR-Planetenforscher Dr. Jörn Helbert Aufschluss über die Gesteinszusammensetzung des Merkur geben. "Seit der ersten Minute im Orbit sendet das Spektrometer Daten", sagt Helbert. "Wir beginnen jetzt direkt mit der Auswertung dieser Messungen". Um die aufgezeichneten Spektrometer-Daten möglichst schnell verarbeiten zu können, entwickelten die DLR-Wissenschaftler eine neue Software für die Mission zum Merkur.

Für die Erkenntnisse aus dem Weltall ist gleichzeitig aber auch Arbeit auf dem Boden notwendig. In seinem weltweit einzigartigen Hochtemperatur-Spektroskopielabor am DLR-Institut für Planetenforschung will Helbert, der in der Arbeitsgruppe Geologie im amerikanischen Messenger-Team arbeitet, dafür eine Umgebung wie auf dem Merkur schaffen: "Wir planen Messungen an Gesteinen unter den extremen Bedingungen, die auf der Merkuroberfläche bei 430 Grad Celsius herrschen", erklärt der Planetenforscher. Die Werte aus dem Labor kann Helbert dann mit den Spektrometer-Daten der Messenger-Sonde vergleichen. Erst dann kann der DLR-Wissenschaftler von den Daten aus dem Weltraum auf die Zusammensetzung der Merkuroberfläche schließen.