Universum

Plancks neues Bild vom Universum

|

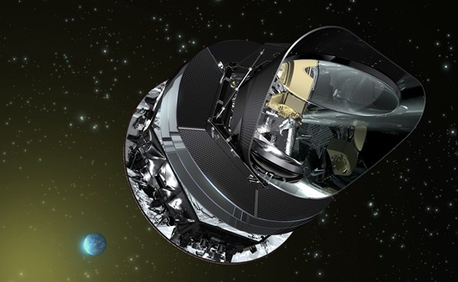

Künstlerische Ansicht vom Weltraumteleskop Planck. Quelle: DLR

Das Weltraumteleskop hat den Himmel bis Januar 2012 fünfmal komplett durchmustert und diese Temperaturschwankungen durch auffällige Fleckenmuster sichtbar gemacht. Die Mikrowellenstrahlung vom "ältesten Licht im Universum" wurde dazu auf zwei hochempfindliche Instrumente, das Hochfrequenzinstrument HFI und das Niederfrequenzinstrument LFI, fokussiert. Beide zusammen decken einen besonders breiten Frequenzbereich von 25 bis 1000 Gigahertz ab. Sie verfeinern und ergänzen die Ergebnisse und Erkenntnisse der beiden Vorgängermissionen COBE (1989) und WMAP (2001) der US-Raumfahrtbehörde NASA. HFI wurde im Januar 2012 abgeschaltet, LFI wird noch bis Sommer 2013 messen.

Forschung in anderen Dimensionen

Planck hat die Forschung im wahrsten Sinne des Wortes in andere Dimensionen geführt: "Die kosmische Hintergrundstrahlung ist rund 380 000 Jahre jünger als das Universum. Sie stellt also eine direkte Verbindung zur Geburtsstunde des Kosmos dar, sie ist das älteste Licht des Universums", erläutert DLR-Wissenschaftler Christian Gritzner. Rückblick: Direkt nach dem Urknall herrschten Temperaturen von mehreren Millionen Grad Celsius. Aus dieser energiegeladenen "Ursuppe" bildeten sich die Bausteine der heutigen Materie. Nach knapp 380 000 Jahren war die Temperatur des sich ausdehnenden Universums auf etwa 2700 Grad gesunken. Die bis dahin auftretenden Nebel lösten sich auf und die heute noch sichtbare kosmische Hintergrundstrahlung entstand. Das Weltall expandierte weiter und kühlte schließlich bis auf die heutigen 2,7 Grad ab. Die ersten Galaxien mit Sternen und später auch die Planeten bildeten sich erst 400 Millionen Jahre nach dem Urknall.

Die minimalen Temperaturschwankungen in Plancks CMB-Karte verdeutlichen kleinste Unterschiede in der Verteilung der Dichte im frühen Universum. Denn die Detektoren des Teleskops sind so konstruiert, dass sie über einen weiten Frequenzbereich die winzigen kosmologischen Temperaturunterschiede, die erst auf der fünften und sechsten Nachkommastelle auftreten, messen können. "Das erlaubt uns, Rückschlüsse auf die frühe Verteilung der Materie zu ziehen und Parameter der kosmischen Entwicklung in einer bisher nicht möglichen Qualität zu bestimmen", schildert Astrophysiker Torsten Enßlin vom MPA. So zeigen die Daten unter anderem, dass die normale Materie, aus der Galaxien, Sterne und auch die Erde bestehen, nur mit knapp fünf Prozent zur Massen- und Energiedichte des Universums beitragen. Mit fast 27 Prozent deutlich mehr vorhanden als bisher angenommen ist die "Dunkle Materie", die sich nur über ihre Schwerkraftwirkung bemerkbar macht. Kleiner als der bisherige Standardwert ist auch die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum heute ausdehnt - die so genannte Hubble-Konstante: Das Universum ist demzufolge mit 13,82 Milliarden Jahren älter als bisher angenommen. Neben Fragen zum Alter und zur Zusammensetzung des Universums interessieren die Forscher aber auch die astronomischen Vordergrundquellen, die aufgrund der hohen Frequenzbreite der Planck-Instrumente gut vom Signal der Hintergrundstrahlung getrennt werden können. Auch Objekte wie "Kalter Staub" und Galaxienhaufen lassen sich mit Planck untersuchen.

Kooperation von DLR und Max-Planck-Institut für Astrophysik

Das DLR Raumfahrtmanagement hat die Mission seit 1999 mit insgesamt 6,3 Millionen Euro gefördert. Die Max-Planck-Wissenschaftler aus Garching erfüllen in den beiden Konsortien für die wissenschaftlichen Instrumente eine zentrale Schnittstellenfunktion: "Wir entwickeln vor allem Software für die Koordinierung der komplexen Datenbearbeitungsabläufe und für die Simulation der Planck-Daten zur statistischen Absicherung der wissenschaftlichen Ergebnisse. Diese wird in den Zentren, in denen die Satellitendaten von Planck analysiert und wissenschaftlich aufbereitet werden, eingesetzt", veranschaulicht Torsten Enßlin, und fügt hinzu: "Planck hat auf seine Weise ein Bild des Universums gezeichnet, das uns neue Ansätze für die Erforschung des Kosmos zeigt."

Quelle: DLR