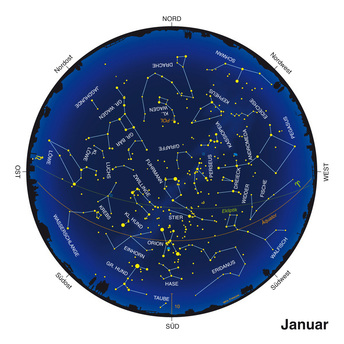

Sternenhimmel im Januar

Glanzlichter am Winterhimmel

© Kosmos Himmelsjahr

|

Himmelsanblick zur Monatsmitte um 22 Uhr

Aldebaran selbst steht mitten im eindrucksvollen Sternhaufen der Hyaden. Allerdings ist er nicht Mitglied dieses Sternhaufens. Mit 65 Lichtjahren Entfernung ist er nur halb so weit weg wie die Hyadensterne. Er steht somit im Vordergrund der Hyaden. Noch ein weiterer, sehr einprägsamer offener Sternhaufen ist im Stier zu sehen, nämlich die Plejaden oder das Siebengestirn. Besonders im Fernglas machen die blau-weißen Plejadensterne einen nachhaltigen Eindruck.

Das wohl prominenteste Wintersternbild, der Himmelsjäger Orion, fällt halbhoch im Süden jedem auf, der jetzt zum Sternenhimmel blickt. Manchmal spricht man von „Orion mit dem Jakobsstab“: Der Jakobsstab ist allerdings kein Wanderstab, sondern ein historisches Winkelmessgerät. Die beiden hellsten Sterne im Orion, der rötliche Schulterstern Beteigeuze und der bläulich-weiße Fußstern Rigel, deuten den Längsbalken des Jakobsstabes an, der durch drei auffällig in einer Reihe stehende Sterne zweiter Größe in der Mitte geteilt wird. Diese drei Sterne bilden den Querbalken des Jakobsstabes, der beim realen Winkelmessgerät allerdings verschiebbar ist. In der Figur des Orion markieren diese drei Sterne den Gürtel; ganz allgemein spricht man daher von den drei Gürtelsternen des Orion. Sie haben die Fantasie der Menschen häufig angeregt, weshalb es viele Bezeichnungen für sie gibt. Die Landbevölkerung sah in ihnen die drei Mahder oder Schnitter, die die Ernte einbringen. Sie sind nämlich zur Erntezeit im August am Morgenhimmel im Südosten zu sehen, wenn die Feldarbeiter ihr Tagwerk beginnen. Manchmal werden die drei Gürtelsterne auch als Rechen oder Harke beschrieben.

In der Nähe des Himmelsjägers halten sich die beiden Himmelshunde auf: Im Südosten strahlt Sirius als hellster Stern des Himmels und Hauptstern im Großen Hund. Ein wenig höher leuchtet Prokyon im Kleinen Hund. Prokyon ist die griechische Bezeichnung für „Vorhund“; denn er geht in unseren Breiten vor Sirius auf. Sirius und Prokyon sind relativ nahe Sterne, sie gehören zu den unmittelbaren Nachbarn unserer Sonne. Sirius ist knapp neun und Prokyon etwas mehr als elf Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Beide Hundssterne besitzen je einen Weißen Zwerg als Begleiter. Hoch im Osten haben sich schon die beiden Sternenketten der Zwillinge eingefunden. Ihre beiden hellsten Sterne heißen Kastor und Pollux.

Der Blick nach Osten lässt den kommenden Frühling erahnen. Knapp über dem Osthorizont ist der mächtige Löwe erschienen. Der Löwe ist das dominierende Frühlingssternbild. Im April geht der Löwe zu unserer Standardbeobachtungszeit gerade durch den Meridian. Der Löwe ist Mitglied im Tierkreis. Zu den Tierkreisbildern zählen jene dreizehn Sternbilder, durch die die scheinbare Sonnenbahn zieht. In den Tierkreisbildern findet man daher auch den Mond und die Planeten.

In der westlichen Himmelshälfte zeigt sich ziemlich hoch die Kassiopeia, ein Sternbild, das recht leicht zu erkennen ist. Es sieht aus wie ein großes W, weshalb man auch vom „Himmels-W“ spricht. In der gegenwärtigen Position hat man eher den Eindruck eines großen M. Die mittlere Spitze des Himmels- Ws deutet in etwa auf den Polarstern, der am Deichselende des Kleinen Wagens steht. Der kleine Wagen ist nicht ganz einfach zu erkennen, denn außer drei Sternen sind die anderen recht lichtschwach. Es müssen schon gute Sichtbedingungen herrschen - keinesfalls dürfen irdische Lichter stören -, um den Kleinen Wagen zu finden. Viel leichter sieht man den Großen Wagen. Nimmt man den Polarstern als Zentrum, dann stehen Himmels-W und Großer Wagen einander diametral gegenüber. Da beide Sternbilder bei uns zirkumpolar sind, kann man sie in jeder klaren Nacht des Jahres sehen, nicht nur an Winterabenden. An ihnen kann man auch sehr schön die Drehung des himmlischen Uhrwerks im Laufe der Nacht verfolgen.

Von den Herbstbildern hält sich noch Perseus fast im Zenitbereich auf, während Andromeda und Pegasus sowie die Tierkreisbilder Widder und Fische den Westhimmel bevölkern.

Tief im Nordwesten ist noch Deneb im Schwan auszumachen. Im Südwesten findet man nur lichtschwache Sternbilder: den Walfisch und den Fluss Eridanus. Der zoologisch gebildete Leser weiß natürlich, dass der Wal zu den Säugetieren gehört und nicht zu den Fischen. Die lateinische Bezeichnung für dieses Sternbild lautet Cetus. Der Cetus ist weder ein Wal noch ein Fisch, sondern schlicht ein Fabelwesen.

In unseren Breiten sehen wir nur den nördlichen und lichtschwachen Abschnitt des langgestreckten Flusses Eridanus. Achernar, o. Eridani, gehört mit 0,5 mag zu den hellsten Fixsternen. Allerdings geht der Hauptstern des Eridanus bei uns nie auf, da er sich mit -57° Deklination viel zu tief am Südhimmel befindet.

Fernab irdischer Lichtquellen kann man jetzt gut das schimmernde Band der winterlichen Milchstraße bewundern. Vom Südosten steigt es empor, zieht vorbei an Sirius durch die Zwillinge, Fuhrmann, Perseus und Kassiopeia und sinkt zum Nordwesthorizont hinab. Doch nur wenige Menschen finden heutzutage noch die Gelegenheit, einmal die Milchstraße mit eigenen Augen am Himmel zu sehen. Fast nirgendwo mehr in unseren Gegenden ist der Nachthimmel dunkel genug, um die Milchstraße wirklich beeindruckend zu erleben.

Mehr über das aktuelle Himmelsgeschehen lesen Sie im Kosmos Himmelsjahr.